島原城の歴史

島原城の歴史

| 城郭構造 | 連郭式平城 |

|---|---|

| 築城年代 | 元和4(1618)年着工、4年ないし7年後竣工 |

| 築城者 | 松倉豊後守重政 |

| 廃城年代 | 明治6(1873)年廃城令による |

| 歴代藩主 | 4氏19代 松倉氏(2代) / 高力氏(2代) / 松平氏(5代) / 戸田氏(2代) / 再び松平氏(8代) |

|

城郭の規模 面積(東西×南北) |

|

| 建築物 |

|

| 主な遺構 |

|

| 家臣団 |

|

| 城の構成 |

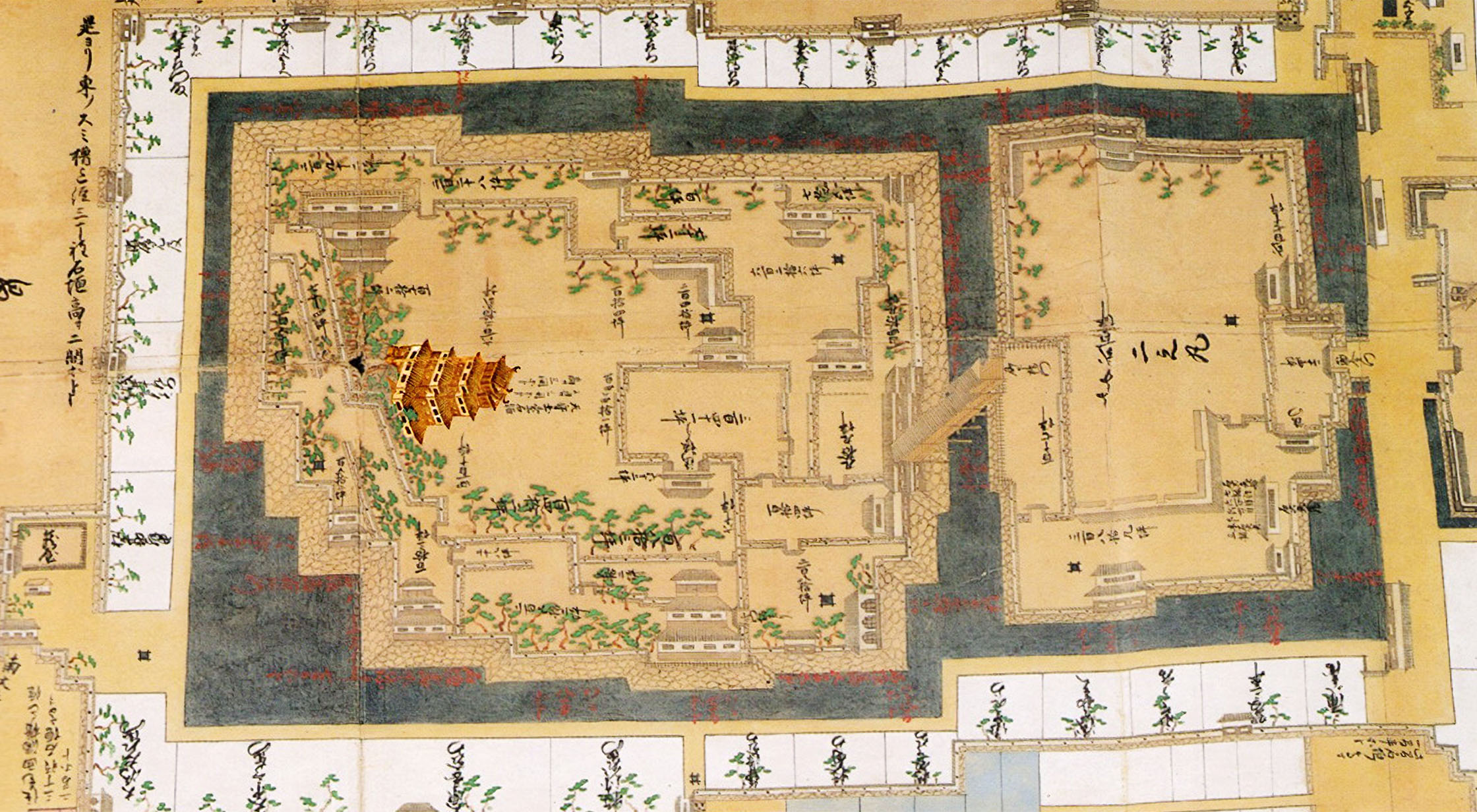

島原城は森岳という流れ山に、計画的な縄張で築城されました。城の構成として、本丸・二の丸・三の丸が南から北へと一直線に配置されています。本丸と二の丸は幅広く深い内堀で囲まれ、三の丸はその外にあって、それぞれ外郭の石垣で取り囲まれています。本丸は廊下橋で二の丸と結ばれ、戦闘時には切り落とされて完全に孤立できました。 城全体の縄張は単純ですが、内部に16棟の櫓があり、その建物配置と屈曲(突角)を多くあって、石垣や堀によって複雑な構造になっています。天守を防御するために巽三層櫓、丑寅三層櫓、西三層櫓が配置されています。本丸の周囲には階段状の帯曲輪があり、石垣と塀、櫓で複雑な出入りをつくり、本丸を取り囲んでいます。その中央に建つ天守閣は高さ約33m、破風がまったくない層塔型で、下部には海鼠壁が張られていて、白く輝く五層五階の見事な天守閣でした。本丸、二の丸、三の丸をさらに取り囲むように惣構え(外郭)があり、それにそって塀をめぐらして、矢狭間をもつ瓦葺の練り塀で囲む。内部に上士屋敷(下士屋敷は郭外西)があり、7門(大手・諫早・桜・田町・先魁・東虎口・西虎口)で固めていました。 |

城主の歴史

- 01. なぜ松倉氏は島原城を築いたのですか

-

- 政治、支配の中心地として、原城や日野江城では南に片寄り都合が悪かったので、有明海交通の中心地の島原に目をつけた。

- キリシタンの中心地から離す必要があった。

- 新藩主の権威を広く示すために、新しく城を造った。

- もし合戦になったとき、防衛上の拠点にするため強固で大きな城を必要とした。

- 02. 松倉氏はどんな政治をしましたか

-

- 島原城と城下町の建設(領国の中心地づくり)。

- 検地をして領内の経済状態をつかんだ。

- 池や堤防など土木工事で、農業生産力を向上させた。

- 有馬氏に続いて南蛮貿易で利益をあげ、豊かな財政であったようだ。

- キリスト教を取り締まった。

- 03. 松平氏はどこから、何のためにきたのですか

-

- 松倉氏が島原の乱の責任をとり、その後やってきた高力氏も政治に失敗したので、混乱した島原地方を立て直すために、幕府の仲間の譜代大名を送り出した。

- 九州に多い外様大名の中に譜代大名を入れて、監視役と長崎奉行の後見役(海外貿易の監視など)とした。

- 出身地は、深溝(愛知県)で、忍、小見川、刈谷、吉田と転封し、福知山(京都府)から島原へ、1669(寛文9)年に松平忠房がやってきた。

- 04. 松平氏が戸田氏と途中で交代したのはなぜですか

- 島原藩5代藩主に12歳の忠祇がなったので、幼い藩主では九州の隠れ目付役や長崎の監視の役割は難しかろうと、宇都宮藩主の戸田忠盈と1749(寛延2)年に交代させられた。

- 05. 城主として、他にどんな人が活躍しましたか

-

松平氏は、忠房から13代忠和まで続いた。その藩主は次のとおり。

- 松平忠房(ただふさ)

- 1669(寛文9)年福知山より − 1700(元禄13)年江戸で病死(81歳)。

三河出身の譜代大名、18松平(徳川)の1氏、島原松平氏の元で7万石。 - 松平忠雄(ただお)

- 1698(元禄11)年 − 1736(元文元)年江戸で病死(63歳)。

「島原大概様子書」を作る。 - 松平忠俔(ただみ)

- 1735(享保20)年 − 1738(元文3)年島原で病死(27歳)。

普賢堂や三十番神の建立。 - 松平忠刻(ただとき)

- 1738(元文3)年 − 1749(寛延2)年下松で急死(33歳)。

櫨木十万本を植える。 - 松平忠祇(ただまさ)

- 1749(寛延2)年継封、宇都宮へ転封 − 1762(宝暦12)年死亡(63歳)。

幼少につき、戸田氏と交換転封。 - 戸田忠盈(ただみつ)

- 1749(寛延2)年宇都宮より入封 − 1781(天明元)年死亡(52歳)。

- 戸田忠寛(ただひろ)

- 1754(宝暦4)年 − 1774(安永3)年宇都宮へ転封。

- 松平忠恕(ただひろ)

- 1775(安永4)年宇都宮より入封 − 1792(寛政4)年守山で死亡(50歳)。

念願かなって島原へ入封したが、寛政大地変の発生で急死。 - 松平忠馮(ただより)

- 1792(寛政4)年 − 1819(文政2)年江戸で病死(48歳)。

大変後の領内復興に尽力、藩校・稽古館の創設。 - 松平忠侯(ただよし)

- 1819(文政2)年 − 1840(天保11)年島原で病死(41歳)。

藩校・済衆館創設、大手浜干拓。 - 松平忠誠(ただなり)

- 1840(天保11)年 − 1847(弘化4)江戸で病死(23歳)。

島原太吉の漂流・メキシコから帰国。 - 松平忠精(ただきよ)

- 1847(弘化4)年 − 1859(安政6)年島原で病死(27歳)。

プチャーチン長崎へ来航・島原藩兵出兵、開国。 - 松平忠淳(ただあつ)

- 1859(安政6)年 − 1860(万延元)年江戸で病死(16歳)。

夭折、島原へ赴任できず。 - 松平忠愛(ただちか)

- 1860(万延元)年 − 1862(文久2)年江戸で病死(17歳)。

再び夭折。 - 松平忠和(ただかず)

- 1862(文久2)年 − 1869(明治2)年。

大政奉還、版籍奉還、島原藩知事となる。明治5年東京へ引揚げ、島原城の解体。

城下町の歴史

- 01. 城下町はどんな様子でしたか

-

城下町は次の3町に分かれていた。人口7971人(男4033、女3938)

- 古町:堀町、桜町、古町、白土町、白土船津などに414軒。

- 新町:有馬町、万町、新町、風呂屋町、浦田船津など449軒。

- 三会町:三会本町、中町、片町、宮の丁など349軒。

各町に別当と言う町役人がいて、町を管理していた(古町:中村孫右衛門、新町:隈部杢左衛門、三会町:姉川伊兵衛)。1792年の島原大変で城下町は大被害を受けたが、再び復興。古町と新町が生まれ変わり、南部に新しく湊町ができて、有明海交通の中心地として非常に栄えた。

- 02. どんなお祭りがありましたか

- 猛島神社の例祭が8月13~15日で、大手広場では舞(大踊、小踊など)。松島社(弁天山)の相撲が9月13日。瓢箪稲荷社例祭2月初午の日。各村でもそれぞれ氏神様の例祭があった。祭りではないが、2月3日から大市(初市)が大手広場で開かれて大変賑わった。お盆には精霊流しもあった。

- 03. 城下町にはどんな店がありましたか

- 酒屋15軒、糀屋15、鍛冶屋14、紺屋30、桧物師5人、桶師13、畳師3、塗師3、金具師2、油屋5軒、他に小間物屋、煮売り店、行商人など多くあった。現在のアーケード街は今の昔も変わらない繁華街である。

- 04. 城下町ではどんな暮らしをしていましたか

- 家業に精出す。仕入れ−加工、販売−農民や武士へ。領外へも販路を広げていた。特に海運業は盛んだった。店には、主人−番頭−手代−小僧。女将さん−女中がいた。景気、不景気の波が大きかったようだ。そんな中で、豪商も生まれた。今も続き、屋号が残っている。

- 05. 昔の建物が残っていますか。

- 白土町の山崎家(酒屋、小松屋)。白土町の本田家(元酒屋、塩屋)。上の町保里川家(旅籠、平戸屋)。万町の堀部家(綿屋)など、10軒以上残っている。

- 06. 今と変ったところがありますか。

-

- 衣:着物(和服)、ぞうりや下駄、丸髷やちょんまげ。

- 食:米、麦、魚、野菜など自然ものが中心で、純国産品。領内で生産したものが多かった。

- 住:木とワラ、紙など。電気、石油などエネルギーなし。機械もない時代だった。

島原の乱

- 01. 島原の乱はなぜ起こったのですか

-

藩主・松倉勝家(重次)の政治がよくなかったから、領民が一揆を起こした。理由は、

- 年貢が多くなった。

- 天候が悪くて収穫が少なく、年貢が納められない。

- それでも年貢を厳しく取り立てた。

- キリスト教を厳しく取り締まった。ことなどで、領民の不満が高まっていた。

- 02. 乱は主にどのあたりで起こったのですか

- 1637年10月25日、有馬の村で始まった。26日には南部各村の人が島原城を襲ったが、失敗した。また三会や串山など各地で農民の反抗が始まった。11月になると、天草での農民が反乱を起こして富岡城などを攻撃した。12月になると、島原と天草の農民たちは原城跡に集まって反抗を続けた。

- 03. 戦いには作戦などがありましたか

- 農民たちは、村ごとに集まって防衛陣地を決めていた。村の庄屋たちが談合人となって村人をまとめ、毎日の世話をし、浪人たちは評定人となって戦の準備や、村人の軍事面を指導した。村人はキリスト教を再び信仰して、毎日神に祈っていた。

- 04. 原城跡に立てこもった期間はどのくらいでしたか

- 原城跡は、幅200~300メートルに長さ1000~1200メートルで、約12ヘクタール。この狭い所に、約3万人が12月初めから翌年2月28日までの3ヶ月間籠城した。

- 05. どのくらいの人が戦いましたか

- 農民たちは2万7000~3万7000人で、島原半島の南側の人はほとんど全員参加、天草側は有明海側の人が多かったようだ。その中には、子どもや老人、女の人もいた。武士・幕府側は約12万人で、九州各藩兵や、遠くは福山藩兵も参戦した。死者は農民側が全員(2万7000~3万7000人)。幕府藩兵の死傷者は約2400人。

- 06. どんな武器を使いましたか

- 農民たちは鉄砲、刀、やり、カマ、クワ、石や木の棒などありとあらゆるものを使った。武士は鉄砲や刀、やり、大砲(オランダ船からは大砲を打ち込んだ)。

- 07. 戦いの間は何を食べていましたか

- 立てこもるときに米や麦、野菜などをもってきていたのでそれを食べていた。島原藩の蔵から米を奪ってきていた。はじめは食料が大体あったが、終わり頃にはそれも食べ尽くして、海岸で海草をとったり、草や根っこなどを食べた。しかし次第に食料が不足していった。

- 08. キリシタンとは何ですか

- キリスト教信者のこと。キリスト教は島原では1563年から広まり、領内のほとんど、約3万人が信者だった。

- 09. 天草四郎とはどんな人ですか

- 宇土領主・小西行長の家臣、増田甚兵衛の子で四郎時貞といった。1623年生まれといわれ、長崎でキリスト教やいろんな学問を習っていた。16歳のときに乱が始まり、みんなのまとめ役になった。2~3万人の農民をまとめる中心人物で、シンボルとなった。キリシタンの信仰の中心となって、神父役を果たしていたようだ。